颜宁建议科研经费包干制是否有利于科学研究进步?

传说,小青椒敢把30万的包干制经费,给自己发29万的奖金。

中青椒敢把下馆子的几万块直接拿科研经费报销。

对于试图拿包干制经费的大佬,更是不少口诛笔伐。

比如,很多人说,提出经费包干制,就是为了方便把科研经费揣进自己腰包,是“赤裸裸地偷窃经费”,方便自己用国家给的科研经费涵盖住各种杂七杂八的花费。

又或者包干制会进一步加大科研经费的“贫富差距”,左右大家都没什么研究成果,那大佬们应该可以拿到更多。

其实要我说,关于经费包干制大家倒也不必当成洪水猛兽。

咱们国家干什么都讲究一个循序渐进摸着“别人过河”,提出和实行“包干制”的过程也一样。

咱们首次提出“包干制”这个概念是2019年,在2019年政府工作报告首次明确提出“开展项目经费使用‘包干制’改革试点”,旨在解决科研经费管理过细、限制创新灵活性的问题。

2019年起,国家杰出青年科学基金率先试行包干制,取消直接费用与间接费用的划分,赋予项目负责人完全自主权。各地也从那个时候逐渐开始探索试点。

其实从科研圈里人的视角应该说,经费管理制度的改革是应该开展,甚至可以说是必须开展的一场改革。

滞后的经费管理模式,一定程度上阻碍科研进步

至于原因,国家其实已经说得很明白了——科研经费管理过细、限制创新灵活性。

我个人的体感也确实如此。

以前写本子,写到经费的部分就很头疼。

你需要在科研课题还没开展之前,确定好大致的经费预算,对未来花钱进行详细测算,分门别类的列举清楚。在后续的科研中,你的费用报销使用也要按照预算来使用。

比如我写了10万的材料费,结果10万块没够花,想要再多买点试剂耗材。抱歉,起码在这个课题里不能支出材料费了,否则就要调整预算。各类课题调整预算的权限和流程还各不相同,老师们往往怕麻烦,就东挪西凑,或者用别的课题的钱来“拆东墙补西墙”。

这种经费管理的方式对于那些手握很多钱的大佬,其实影响不大。他们“拆东墙补西墙”的余地非常充裕(这个课题不够花,还有另一个课题可以花)。真正影响的其实就是课题经费比较稀缺的青椒们。正处于事业起步期,手里个把课题,几十万经费,没办法东挪西凑,这种严格的预算一定会限制整个科研活动的进行。

往小了说,是影响青椒们的科研进步,往大了说是滞后的经费管理模式实实在在地在阻碍科技进步。

预算制还是包干制?

所以,“包干制”来了。

包干制的核心特点是将项目经费一次性打包给项目负责人或承担单位,由其在一定规则和约束下自主管理和使用经费。包干制简化了预算管理,让项目负责人在固定经费总额、不违反“负面清单”的前提下,灵活调配设备费、业务费、劳务费等各项支出。

是不是听起来对科研人就友好很多?

据我所知,目前很多人才类项目,以及某些基金项目已经在采用经费包干制。

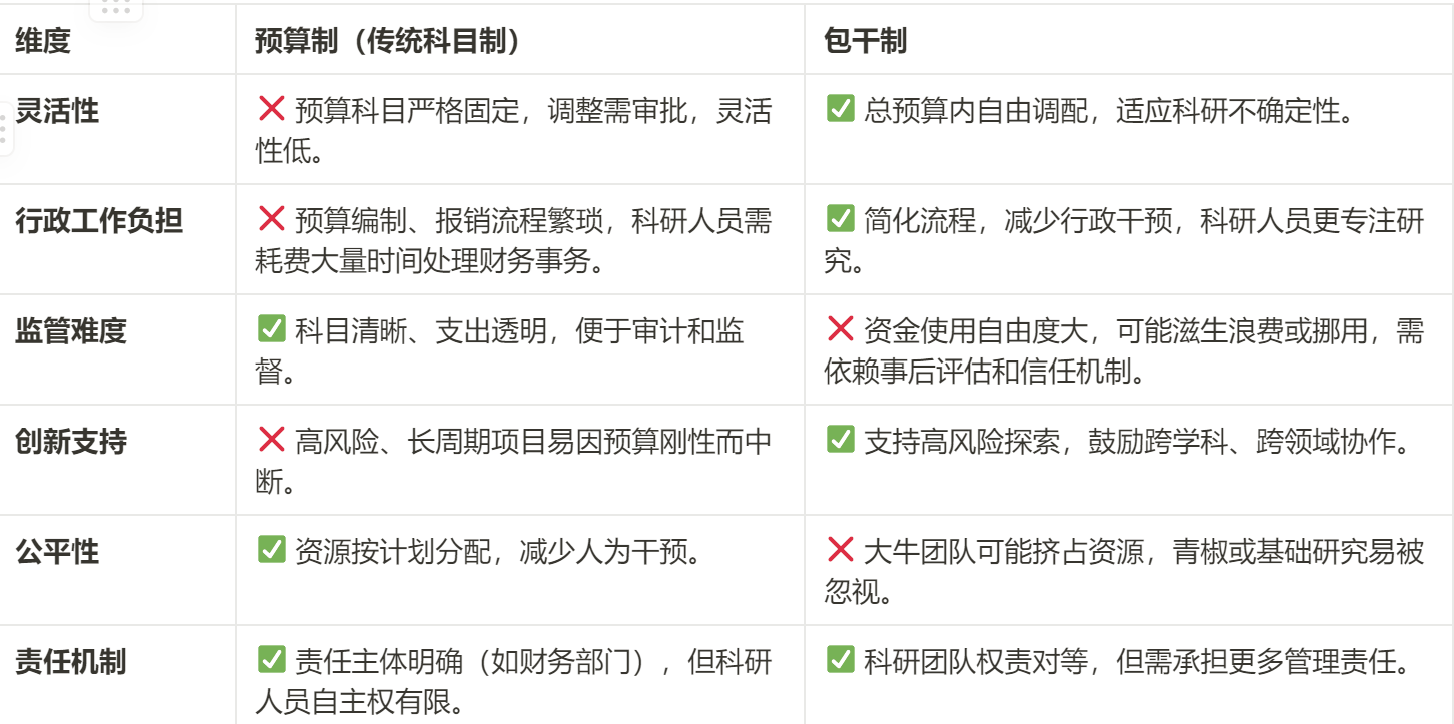

对比预算制和包干制,我列了一张表:

其实预算制还是包干制没有必然的谁好谁坏。

预算制如果执行得好,能够及时调整和跟进,也不失为一种高效的经费管理模式。

比如像华为这样的高科技公司,也会以预算制管理模式为主进行经费管理。

比如他们有的会采用分层机制,分为一次预算和二次预算。一次预算聚焦高优先级领域,二次预算根据实际需求动态调整,保留10%的弹性空间应对不确定性。并且允许在总预算范围内根据项目进展调整资金分配,例如在项目超预期时可追加资源,反之则收紧投入。

很多公司的科研经费管理都是类似的预算制,预算制也能有效地控制经费花销,有效的计算成本收益,这些都是公司最关注的。

包干制还是预算制,适用的项目不同

包干制更适应探索类的项目,或者自由度更高的项目。比如很多人才项目,往往都是给研究者充分的自由度。自行拟定题目,自行确定研究内容,自行预估成果。

这类项目你很难预计到后续进展和结果,如果采用预算制,探索一半或者发现新的问题的时候没钱无以为继。

但偏向于应用型的研究,往往还是预算制更好。能够更好地预估

美国国家科学基金“信任优先”机制,对高信用团队实行“先拨款、后审计”,缩短经费下达周期,提升科研效率。